検査室

臨床検査とは

臨床検査は、患者さまのからだの状態を詳しく調べ、病気の診断や治療方法を決定するために行われる検査です。また、健康診断などで病気を未然に発見するためにも重要な役割を担っています。

検査部門は大きく分けて患者さんから採取した血液や尿・便などを調べる検体検査部門と心電図や超音波(エコー)検査など患者さまを直接調べる生理機能検査部門、患者さんから採取した組織や細胞を用いて顕微鏡で観察し、どのような病気かを調べる病理検査部門からなります。

検査室の体制

夜間休日も含め365日24時間体制で臨床側から依頼された検査を迅速かつ正確に報告することを目指しています。

また、臨床検査業務の他にも、採血業務や糖尿病療養指導士による糖尿病療養指導などを行っています。

さらに当院の技師は各種専門学会などの認定資格を有する技師が担当業務に携わっており、精度の高い検査結果を提供しています。

品質保証

臨床検査は根拠に基づいた医療を実践する中で不可欠な要素であり、当院でも検査室を運営し必要な検査を実施しています。検査結果は様々な疾患の診断、治療効果判定や経過観察等に活用されています。

患者診療に大きな影響を及ぼす臨床検査については、質の高い検査結果を提供するために、日本臨床衛生検査技師会をはじめとする各種医療団体の外部精度管理事業に参加し、検査精度の維持向上に努めています。

認定資格

- 認定超音波検査士

循環器領域 6名

血管領域 1名

泌尿器領域 2名

消化器領域 3名

体表臓器領域 2名 - 血管診療技師 2名

- 心電図専門士 1名

- 心電図検定

1級 2名

2級 2名

3級 1名 - 細胞検査士 5名

- 国際細胞検査士 2名

- 認定病理検査技師 2名

- 認定一般検査技師 1名

- 認定輸血検査技師 3名

- 認定血液検査技師 1名

- 認定救急検査技師 1名

- 認定臨床微生物検査技師 2名

- 感染制御認定臨床微生物検査技師 2名

- 認定医療技術部門管理資格 1名

- 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 1名

- 糖尿病療養指導士 1名

- 緊急臨床検査士 5名

- 二級臨床検査士 血液学 3名

- 二級臨床検査士 微生物学 3名

- 二級臨床検査士 免疫血清学 1名

検体検査部門

患者さんから採取した血液・尿・髄液(脳脊髄を満たしている液)をはじめ、さまざまな検査対象について分析を行い、治療に役立てています。

生化学・免疫血清検査・血液検査・凝固検査・一般検査・輸血検査・微生物検査に大きく分かれます。

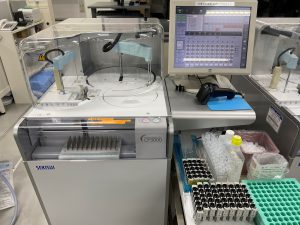

生化学・免疫血清検査

生化学検査では血液中の酵素・蛋白・脂質・糖質、ホルモンなどの化学物質を測定することで各臓器の機能異常を調べています。これらの化学物質は病気の診断や治療効果、予後の判定などに重要な意味をもちます。

免疫血清検査は肝炎ウイルスや内分泌検査、各種の腫瘍マーカーなどを測定しています。

1つの検査で悪い場所や度合いを決定できるわけではありません。複数の項目を組み合わせて総合的に判断します。

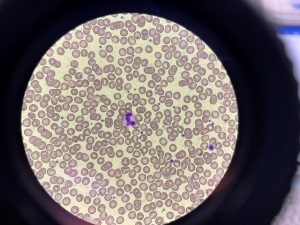

血液検査

血液疾患(貧血・造血器腫瘍など)の診断、治療効果判定や貧血、感染症などを調べるために血球算定、形態学的検査などを行っています。血液を顕微鏡で観察し、自動分析測定装置では分類する事が出来ない細胞を分類する事で、血液疾患を鑑別する為の判断材料にもなっています。

凝固検査

血液は血管内では凝固することなく体内を循環していますが、血管が傷つくと傷口で固まり出血を止めることができます。血液には流動性を保つ働きと血液を固める働きの二つがあり、それらの働きを調べる検査を凝固検査といいます。何らかの原因で二つの働きに障害が生じると出血や血栓症などの症状があらわれます。

一般検査

採取した尿中の糖・蛋白・潜血反応を測定し、尿に含まれる細胞成分を観察することで、腎臓・尿路系を含めた全身状態を把握します。

便潜血反応は、消化管に出血がないか調べます。また髄液(脳脊髄を満たしている液体)の生化学成分や細胞を検査し脳内の炎症や出血の有無を把握します。

輸血検査

輸血検査は安全な輸血を行うため血液製剤が患者さんに適合するか判断し、また緊急輸血時には迅速かつ正確な対応が求められる重要な検査です。

血液製剤の管理から検査まで一元管理を24時間体制で行っています。また、輸血による副作用を避けるため、あらかじめ患者様より計画的に採血をして、手術の際に使用する「自己血」の保管・管理も行っています。 血液型検査の他、輸血が必要な場合に備えるためにABO血液型・RhD血液型の判定や、輸血副作用の原因となる不規則抗体検査(輸血に支障をきたす要因となるもの)を検査し適合性を確認し輸血副作用の予防に努めています。

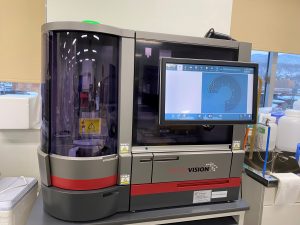

微生物検査

微生物検査では、細菌による感染症が疑われる患者さんから採取した喀痰・尿・膿・血液などを培地に塗り、そこから発育してきた細菌の種類を調べる同定検査、治療に使用する抗菌薬を決定するための薬剤感受性検査を実施しています。

原因となる細菌によって有効な抗菌薬が異なるため、治療薬の選択に必須な検査です。また、近年増加傾向にある薬剤耐性菌などを考慮した治療が必要となります。

そのほか、インフルエンザウイルスやノロウイルスなどの簡易キットを用いて短時間で結果が判明する迅速検査や、新型コロナウイルスを始め、結核菌やマイコプラズマなどの遺伝子検査も実施しています。

また、ICT(感染制御チーム)やAST(抗菌薬適正使用支援チーム)の一員として院内感染対策や適切な抗菌薬の使用、薬剤耐性菌対策に取り組んでいます。

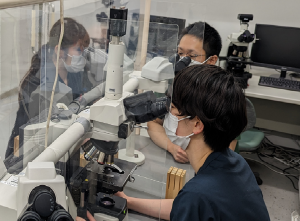

病理部門

当院の病理検査部門は常勤病理医(2名)、臨床検査技師(6名のうち常時3名)で構成されています。病理医は日本病理学会から認定を受けた病理専門医、臨床検査技師は日本臨床細胞学会から認定を受けた細胞検査士が業務に携わっています。 病理検査は大きくわけて、病理組織診断・細胞診検査・病理解剖に分けられます。普段患者さんにお会いすることはなかなかありませんが、病理診断=最終診断であり、病院全体の診療に広く貢献する“縁の下の力持ち”的な役割を担っています。

病理組織診断

手術や内視鏡などで採取した組織を顕微鏡で観察できるように標本化し、様々な染色を行って良性や悪性(ガン)などの診断を行います。診断は専門の病理医が行います。検査技師は病理医の指導の下、円滑な診断ができるよう質の高い標本作製を目指し日々努力しています。

また、手術中に組織の一部を採取し、良性や悪性の診断や切除範囲の決定に関わる術中迅速組織診断も行っています。

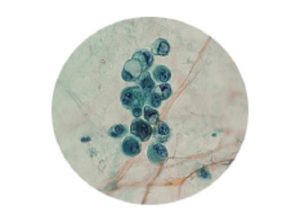

細胞診検査

喀痰・尿・婦人科材料・体腔液など様々な検体を標本化し、顕微鏡で全ての細胞を観察し、異常の有無をチェック(スクリーニング)します。特にガンの診断の補助に有用です。細胞診検査は専門資格を有する細胞検査士が行っています。そのほかにも内視鏡室や放射線室に出張し、検査中の組織を顕微鏡で観察し、検査に必要な組織の質と量を確保するための迅速細胞診(ROSE)も実施しています。

病理解剖

不幸にして病院で亡くなられた患者様に対して、ご遺族の承諾が得られた場合に限り専門資格を有した病理医がご遺体を解剖します。生前の診断・治療効果の判定や、病気の進行度・死因などの検索を目的としています。後日、臨床病理検討会(CPC)を開催し、今後の治療や診療レベルの向上に役立てさせていただきます。

生理機能部門

生理機能検査は患者様の体に直接触れて行う検査です。当院では40項目以上の検査を実施しています。正確な検査結果を出すために、事前に準備していただく場合やご協力をお願いする事があります。また、検査時間はおおまかな目安であり、前後する場合があります。検査内容や緊急の検査等により、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。

心電図検査

心臓の働きを波形として記録する検査です。ベッドに寝て胸と手足に電極をつけ、検査します。不整脈や狭心性・心筋梗塞などがわかります。所要時間は5分程度です。 その他、運動後に心電図を記録するマスター負荷心電図検査やトレッドミル負荷心電図検査なども行っています。

ホルター心電図検査

心電図を24時間に渡って記録する検査です。通常の検査では捉えにくい、日常生活の中での変化を調べます。同時に血圧も記録する場合があります。

検査中はお風呂やシャワーは入れません。機器装着後に検査時間や機器などについて簡単な説明があります。

呼吸機能検査

肺の働きや気管支の状態を調べる検査です。肺機能障害の診断や全身麻酔での手術前検査として行われます。息を大きく吸ったり吐いたりしていただき、検査していきます。呼吸が苦しく感じることもありますが、正確な検査のため、ご協力をお願いします。所要時間は10〜30分程度です。その他、呼気NO濃度検査や呼気CO濃度検査なども実施しています。

血圧脈波検査(ABI/CAVI)

両手両足の血圧を測定し、血管の状態を調べます。動脈硬化の程度や血管のつまり具合などがわかります。所要時間は10分程度です。

透析療法を受けられている方は事前に職員にお申し出ください。

皮膚灌流(かんりゅう)圧検査(SPP)

皮膚の毛細血管の流れを調べる検査です。主に足の血圧を測定して検査します。検査中は動いたり、喋ったりはできません。所要時間は30~40分程度です。

空気容積脈波(APG)

足の静脈にどれくらい血液が逆戻りしているかを調べる検査です。 主に下肢静脈瘤の診断に利用される検査です。所要時間は30分程度です。

血管内皮機能検査(FMD)

動脈硬化の早期段階に障害がおきる血管内皮の機能を調べる検査です。 検査当日に注意事項があるため、検査予定の方は事前に説明があります。

超音波検査

体にゼリーをつけて検査します。所要時間は20~60分程度です。 エコー検査は痛みが無く、繰り返し行っても安全な検査です。

超音波骨評価検査

機械に足をのせて骨の密度を調べる検査です。骨粗しょう症の診断に使われます。プチ検診としても検査を行っています。所要時間は5分程度です。

聴力検査

音の聞こえの程度や異常のある場所などを調べる検査です。周囲の音が聞こえない部屋で検査します。所要時間は検査の組み合わせにもよりますが10〜60分程度です。

脳波検査

脳の微弱な電気信号を波形(脳波)として記録し、調べる検査です。てんかんや意識障害などの診断・治療に用いられます。頭の表面や顔などに複数の電極装着し、記録していきます。また、眼の開閉や深呼吸、睡眠時などの脳波を記録する場合もあります。所要時間は60分程度です。

誘発電位検査

手または足の神経に電気で刺激を与え、刺激の伝わる速度・大きさを測定します。筋力の低下や感覚障害など神経障害の程度を調べます。電気による刺激は、痛みを伴う場合があります。所要時間は30~60分程度です。

術中モニタリング

手術中に検査し、手術後の脳機能・脳神経機能の障害を予防する目的で行われます。病変部位によって、実施する検査が異なります。