循環器内科

外来担当医表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 井門 | 髙川 | 髙川 | 髙川 出張医 | 石澤 |

| 午後 | - | 髙川 | 石澤 | 髙川 ※1 | 井門 |

| 【診察受付時間】午前8:00~11:00 午後1:00~3:00 【診察開始時間】午前8:40 午後1:30 ※1 禁煙外来は予約制のため、平日13時から15時の間に循環器内科外来へ電話でお問い合わせください。 ※ 新患・予約外で紹介状をお持ちの方は、平日13時から15時の間に循環器内科外来にお問い合わせください。 |

|||||

| 循環器内科 医師不在日 | 不在医師 | 備考 |

| 2025年8月8日(金) | 石澤 | |

| 2025年8月12日(火)、13日(水) | 石澤 | |

| ※随時更新していますが、急な変更等によりお知らせができない場合もありますので、ご理解をお願いいたします。 | ||

診療内容の概要

循環器とは、心臓・血管を中心とした諸臓器を指し、循環器内科はそれらの臓器の病気を診療する科です。ただし、脳血管の病気は脳神経外科、血液の病気は血液内科の担当になります。

循環器内科と心臓血管外科は循環器疾患に対してそれぞれ薬物療法と手術療法を中心に治療を行いますが、診療内容が完全に分かれている訳ではなく、心臓血管外科も外来では薬物療法が中心で、循環器内科もカテーテル治療やペースメーカー手術などを行っています。

また高コレステロール血症、糖尿病、高尿酸血症などの内分泌・代謝疾患も、動脈硬化に関連するため循環器内科でも診ています。腎臓病は腎臓内科が専門ですが腎不全の治療は循環器内科でも行っています。

当科では特に、以下の専門治療を重点的に診療しています。

- 狭心症・心筋梗塞など冠動脈疾患の低侵襲カテーテル検査・治療

当院では、主として手首の細い動脈から世界的に最も細いカテーテルを用いて合併症の少ない検査・治療を行っています。

主な対象疾患

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)

- 心臓弁膜症(大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、僧帽弁閉鎖不全症など)

- 心筋疾患(心筋症、心筋炎など)

- 本態性高血圧症(遺伝・生活習慣による血圧上昇)

- 二次性高血圧症(腎性、ホルモン性(甲状腺機能亢進(こうしん)症、原発性アルドステロン症など)、血管性など)

- 不整脈(動悸・めまい・失神などの症状を伴う各種の不整脈)

- 血圧低下による症状(起立性低血圧症、自律神経調節性失神など)

- 心臓以外の動脈硬化性疾患(慢性下肢動脈閉塞(へいそく)、腎動脈狭窄(きょうさく)、頚(けい)動脈狭窄(きょうさく)など)

- 動脈硬化をきたす内分泌・代謝疾患(糖尿病、高コレステロール血症、痛風・高尿酸血症など)

- 心不全(心筋梗塞、心筋症などにより心臓機能が極端に低下した状態)

- 腎不全(腎炎、糖尿病などにより腎臓機能が極端に低下した状態)

- ニコチン依存症

主な検査項目

- 心電図検査:安静12誘導心電図、ホルター心電図、携帯型心電計、埋込型心電計、マスター階段試験、トレッドミル運動負荷試験、心臓電気生理学検査

- 血圧検査:24時間血圧計、中心動脈圧測定、上腕-足首同時血圧測定、立位負荷(ティルト)試験

- 採血検査:高血圧関連ホルモン(甲状腺・副腎など)測定、心不全マーカー測定など

- 超音波検査:心エコー、経食道エコー、頚(けい)動脈エコー、腎動脈エコー、末梢血管エコー

- 虚血性心疾患検査:運動負荷心筋核医学検査、薬物負荷心筋核医学検査、冠動脈CT、心臓MRI

- 心血管カテーテル検査:選択的冠動脈造影、左室造影、大動脈造影検査など

主な治療内容

- 虚血性心疾患に対する血管内カテーテル治療

- 心不全に対する薬物療法

- めまい・失神・息切れなど症状のある徐脈性不整脈に対するペースメーカー治療

- ニコチン依存症に対する禁煙治療

医師紹介

| 髙川 芳勅 Yoshitoki Takagawa 主任医療部長・理事 |

| 石澤 幸拓 Yukihiro Ishizawa 医師 |

| 井門 燿佑 Yosuke Ido 医師 |

虚血性心疾患に対する血管内カテーテル治療

経皮的冠動脈形成術

経皮的冠動脈形成術(Percutaneous Coronary Intervention)とは、文字通り(開胸手術を行わずに)直接皮膚に針を刺して血管内に管を挿入し、レントゲン透視下に遠隔操作で冠動脈病変の形成治療を行うものです。

動脈硬化を主な原因として、心臓の血管=冠動脈の内側に狭い箇所ができると、心臓の筋肉に十分な酸素が届かなくなり、「狭心症」という状態になります。さらに冠動脈が完全に詰まってしまうと、「心筋梗塞」になります。

狭心症の多くは、運動やストレスなどで胸・肩・背中などの痛みなどを感じるようになりますが、全く症状のない場合(無症候性心筋虚血;SMI)もあります。

また、狭心症から心筋梗塞の状態にゆっくり進んでいくことは少なく、血管内の動脈硬化巣(プラーク)が突如破裂して、急激に閉塞(へいそく)することが知られています。

動脈硬化を来たして狭くなった血管を「薬物療法」などで100%元に戻すことは、現在の医学では不可能です。その代わりに、心臓の筋肉に血液が十分届かなくなった状態を《修復》する方法が2種類あります。

1つは、「冠動脈バイパス手術(CABG)」と呼ばれる方法です。狭くなった箇所の先に、他の血管から血液を送る「バイパス」を作る手術です(図左)。自分の手・足・胸・腹の血管をバイパスに用います。

もう1つが、「経皮的冠動脈形成術(PCI)」です(図右)。狭くなった箇所を、カテーテルという管を用いて遠隔操作で内側から拡げる方法です。最近ではほとんどの場合、「ステント」と呼ばれる網目状の管を密着させて、再び血管が狭くなるのを予防します。

それぞれ一長一短あり、どちらの方法を選択するかは、全身状態、病変の状態、合併する病気、患者さんの希望などによります。死亡率や合併症頻度は概ね同等とされています。

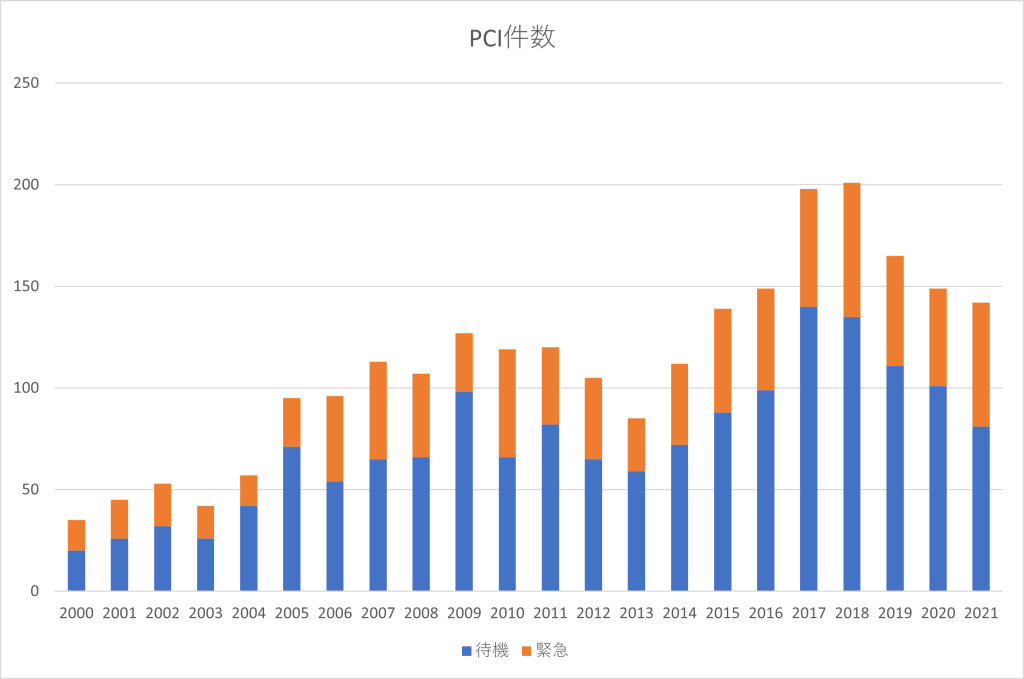

日本は諸外国に比べてPCIが選択される率が約7〜8割と極めて高い国のひとつです。PCI技術に関しても世界的に高い評価を受けています。

一般に、バルーン(風船)で拡げただけの治療(POBA)の場合、治療した箇所が再び狭くなる確率=再狭窄(きょうさく)率は約4割とされています。それに対して、バルーン拡張後に、ステントと呼ばれる金属の網状の管を密着させた治療では、再狭窄(きょうさく)率は約2割に減少します。

薬剤溶出性ステント(DES)

平成17年8月から、新しい種類の冠動脈ステント、「薬物溶出性ステント(DES)」が日本でも使用可能になりました。このステントは、血管と接する金属の表面に特殊な方法で薬物を塗り、血管に密着させると溶け出す仕組みになっています(右:イメージ図)。

ステント後に再狭窄(きょうさく)が起きるのは、ステントの内側に新たに膜が張る(新生内膜)ためですが、DESに塗られた薬物が新生内膜の過剰な増殖を抑えます。

DESでは従来のステントの再狭窄(きょうさく)率が約2割であったのが、約4%にまで減少します。

問題点としては、ステント治療後には一定期間、抗血小板薬という血を固まりにくくする薬を内服しなくてはなりませんが、その期間が若干長くなります(3-6か月間以上)。

当院では、循環器内科でPCI、心臓血管外科でCABGをおこなっています。

全ての冠動脈疾患治療に際して、両科合同のカンファレンスで検討し、患者さんにご説明して最終的に治療方法を決定しています。外来や入院がどちらの診療科であっても、患者さんの希望する治療が受けられます。